Ouvre l’œil – L’assiette de Pourim

A Pourim, que ce soit en Diaspora ou en Israël, il est de tradition pour les familles de s’échanger des mets, comme l’illustre l’inscription figurant sur le bord de cette assiette : « Une occasion d’envoyer des présents l’un à l’autre… ».

Dans certaines communautés, ces douceurs étaient disposées sur des assiettes décorées ou dans des boîtes en bois ornées. Sur le fond de cette assiette en faïence, l’artiste a représenté Aman et Mordekhaï. Ce dernier arbore les attributs royaux : le cheval du roi, un manteau rouge et un sceptre, symboles de l’honneur qui lui est rendu. Seul élément inattendu, les rues de Suse prennent ici des allures de paysage verdoyant.

Autour de la scène centrale figure l’inscription : « Voilà ce qui se fait pour l’homme que le roi veut honorer ! », soulignant ainsi l’importance du renversement des rôles et de la réhabilitation de Mordekhaï.

Ouvre l’œil – Mizra’h

Au bas de ce Mizra’h, Moïse et Aaron, représentés de face, encadrent la Ménorah du Temple. Une frise intermédiaire ornée des signes du zodiaque marque une séparation avec la scène supérieure, où le roi David joue de la harpe et Noé offre un sacrifice.

Le sommet de la composition met en scène, sur la gauche, Moïse se déchaussant devant le buisson ardent, tandis que sur la droite, Noé se tient dans son arche, observant un oiseau portant une branche d’olivier qui vole vers lui. Par sa richesse iconographique, ce Mizra’h illustre non seulement des figures bibliques majeures, mais aussi l’attachement aux traditions juives.

Réalisé entre 1877 et 1878 par Nathan Moïse Brilliant, il s’inscrit dans un contexte religieux et intellectuel marqué par des tensions au sein du judaïsme lituanien. A cette époque, la société juive locale est traversée par trois grands courants : les Mitnagdim, ultra-orthodoxes attachés à l’étude rigoureuse de la Torah, les Hassidim, d’inspiration mystique, en opposition au judaïsme académique, et les Maskilim, promoteurs de la Haskalah, qui aspirent à moderniser le statut des Juifs.

Ouvre l’œil – Le retour du soldat volontaire

Le retour du soldat volontaire de Moritz Daniel Oppenheim illustre l’intégration des Juifs dans la société allemande du 19ᵉ siècle. Peinte en 1834, l’œuvre porte une vision engagée d’un avenir où les Juifs concilient leur identité et leur citoyenneté, enracinés dans leurs traditions tout en prenant pleinement part à la nation.

Cette scène résonne avec le parcours d’Oppenheim lui-même. Issu d’une famille juive orthodoxe, il entre aux Beaux-Arts à 17 ans avant de voyager en France et en Italie pour enrichir sa formation. Son œuvre traduit cette dualité entre attachement à l’héritage culturel et ouverture à l’émancipation.

Le soldat, de retour du front, retrouve sa famille réunie pour le chabbat. Il n’est ni étranger parmi les siens ni en marge de la société allemande. Pour sa fratrie, il est un héros. Sa mère, émue, verse une larme, tandis que son père, une main posée sur une Michna posée sur un journal allemand, incarne cette alliance entre tradition et modernité.

Plus qu’un instant figé dans le temps, Oppenheim peint une société en mutation, où l’émancipation devient une réalité assumée.

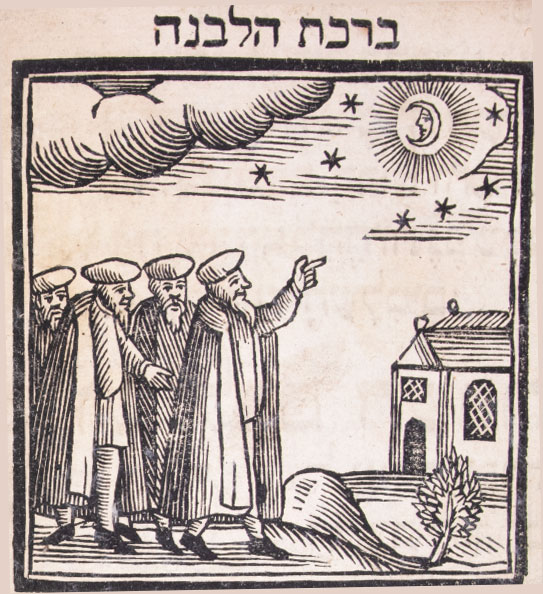

Ouvre l’œil – Birkat ha-Levana

Cette gravure sur bois, réalisée en Hollande, date de 1707. Elle, représente des témoins oculaires observant le premier croissant de lune pour fixer le début du mois. A l’époque du Sanhédrin, la plus haute autorité religieuse juive, ces témoins se rendaient devant le tribunal rabbinique pour attester de leur observation. Les sages examinaient alors leur témoignage et, s’il était validé, proclamaient le nouveau mois en faisant sonner le chofar (corne de bélier) dans toutes les villes d’Erets Israël.

Après la disparition du Sanhédrin, cette méthode n’est plus applicable. Pour garantir une célébration uniforme des fêtes juives à travers le monde, le sage Hillel II, au 4e siècle, instaure un calendrier fixe basé sur des calculs mathématiques et astronomiques. Ce système, toujours en vigueur aujourd’hui, assure la continuité et l’unité des traditions juives.

Ouvre l’œil – Pessa’h avec Egged

Sur la table du Seder, dans l’œuvre d’Eliahou Sidi, peinte sur bois en 1983, un autobus de la compagnie Egged, chargé de voyageurs, roule en direction de Jérusalem. Ce détail ancre la scène dans la réalité contemporaine d’Israël, établissant un lien entre le passé et le présent.

Sur le toit du véhicule, les enfants d’Israël fuient l’Égypte, portant un sarcophage où est inscrit le nom de Joseph. Ce détail rappelle une promesse faite dans le livre de l’Exode : Joseph avait demandé à être inhumé en Terre promise, et les Hébreux, malgré leur fuite précipitée, ont veillé à l’accomplissement de cet engagement. Sous la table, en contraste avec la scène du dessus, les soldats de Pharaon et leurs chevaux sont engloutis par les flots, représentant le miracle de la mer Rouge qui s’ouvre pour laisser passer les Hébreux et se referme sur leurs poursuivants.

Accoudé à la table, un couple se remémore l’Exode, perpétuant ainsi la transmission du récit. Devant l’homme, une coupe de vin remplie à ras bord célèbre la libération des Hébreux. Lors du Seder, le vin symbolise les quatre étapes de la délivrance, rappelant que la sortie d’Égypte n’est pas seulement un événement historique, mais un moment déterminant de l’identité du peuple juif, inscrit dans la mémoire collective.

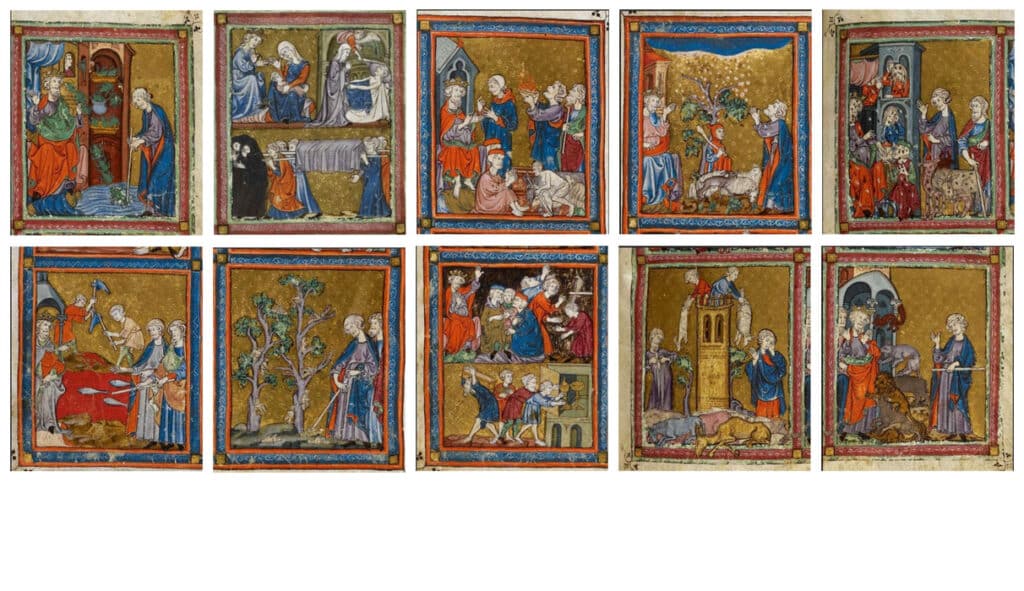

Ouvre l’œil – 10 plaies, un chaos à reclasser

Les dix plaies ne sont pas de simples punitions : elles renversent l’ordre naturel. L’eau, la terre et le feu, sources de vie, deviennent instruments de chaos. Le monde se dérègle : le Nil saigne, la terre grouille, le feu frappe. Le cosmos tout entier proteste contre l’injustice.

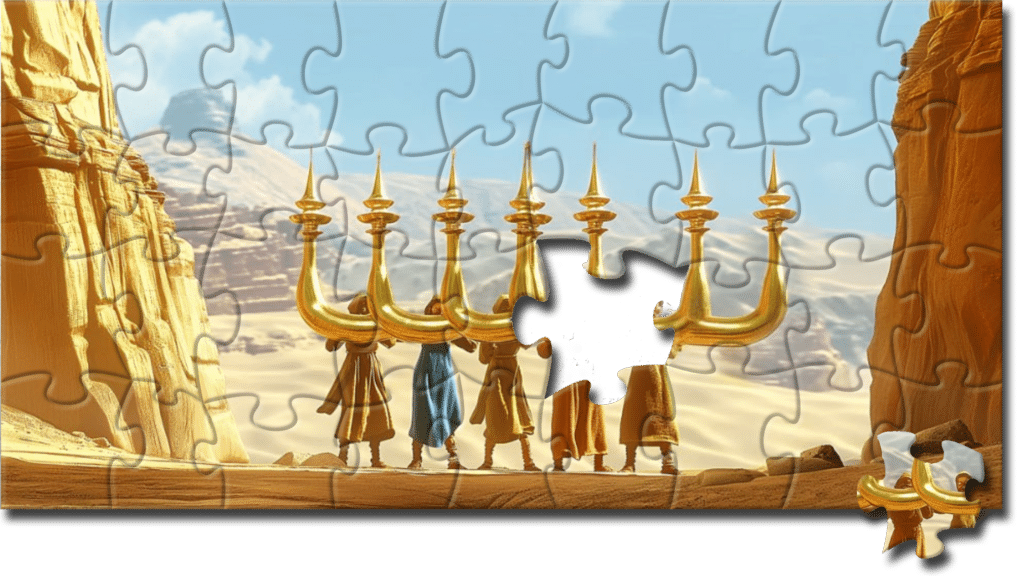

Mosaïque – Beha’alotkha

Parachat Beha’alotkha

Mosaïque – Tou bi-Chevat

Cette lithographie, imprimée par Levin Epstein et dessinée par Jacob Tsim, illustre la jeunesse reboisant Israël. Au premier plan, une petite fille plante un olivier, symbolisant l’espoir et la croissance. Derrière elle, des enfants vêtus comme des habitants de kibboutz des années cinquante marchent en file indienne, accompagnés de musique, vers un amandier en fleur. L’amandier, qui fleurit à la fin de l’hiver, annonce le printemps et est le symbole de la fête de Tou bi-Chvat. Sous l’image, en hébreu, figurent les paroles de la chanson “Ainsi vont les semeurs” écrite par Isaac Shenhar, célébrant l’engagement des jeunes générations dans la reconstruction de la terre d’Israël.

Jeux de mots – La Néoménie

Roch ‘Hodech, en hébreu, désigne la néoménie, moment de l’apparition de la nouvelle lune. Autrefois, le Sanhédrin était responsable de vérifier les dires des témoins oculaires pour déterminer ce moment. Après la disparition du Sanhédrin, Hillel II fixa le calendrier, permettant ainsi à toutes les communautés juives à travers le monde de suivre un calendrier commun.

Jeux de mots – Chabbat

L’homme est appelé à travailler pendant six jours et à se reposer le septième. Ce modèle, transmis par le peuple d’Israël à l’humanité, est inscrit dans le quatrième commandement donné à Moïse. Le Chabbat, jour de repos sacré, est consacré à la prière, à l’étude, au partage familial et au renouvellement spirituel. Il rappelle la création du monde en six jours et la sortie d’Égypte, symbolisant la liberté et la sanctification du temps.